福祉教育に関すること 福祉教育

「福祉教育」から始まる共生社会

福祉教育とは、子どもたちの健全な育成を進めるとともに、子どもから大人まで、地域に暮らす誰もが対象となる取組みです。

福祉教育は、地域住民が互いに支え合い、誰もが安心して暮らせるように、日常生活の中にある「ふだんの くらしの しあわせ」を皆でつくるための重要な基盤となります。その中で地域の福祉的課題を見つけ、解決に向けて考え、行動する力を養うことで、ともに生きる力を育むことを目的としています。

大木町での福祉教育

大木町社会福祉協議会では、学校や地域、家庭と連携して、福祉教育に取り組んでいきたいと考えています。体験学習プログラムの企画・提案や、地域ボランティア・福祉事業所等の社会資源や人材をつなぐコーディネートを行い、福祉教育の実践に向けて取り組んでいます。

小中学校からのご依頼はもちろん、地域住民の方や企業様からのご依頼もお待ちしておりますので、お気軽にお問合わせください。

最近の活動実績

【令和7年度】

●木佐木小学校3年生 「車いす体験」「手話体験」

「大木しょうふく苑」「グループホーム幸」「大木町ボランティア」「手話サークルなないろ」の方々にご協力いただきました。車いす体験は、車いす利用者への理解やお手伝いについて学び、手話体験では、聞こえない人の生活、手話の挨拶や自己紹介を教わりました。

児童の皆さんからは「車いすの人が困っていたら、大人を呼んだり、自分ができることをして助けたい」や「どこかで会った時は、手話であいさつを伝えたい」などの感想が聞かれました。

【令和6年度】

●木佐木小学校3年生 「車いす体験」

「大木しょうふく苑」と「大木町ボランティア」の方々にご協力いただき、車いす利用者への理解とお手伝い時のポイントを学びました。

児童の皆さんからは「車いすに乗っていて、困っている人がいたら、優しく声かけて教えてあげたい」「押す時は大丈夫と思っていたスピードが、乗ってみると怖かったので、よく考えて押そうと思いました」などの感想が聞かれました。

【令和5年度】

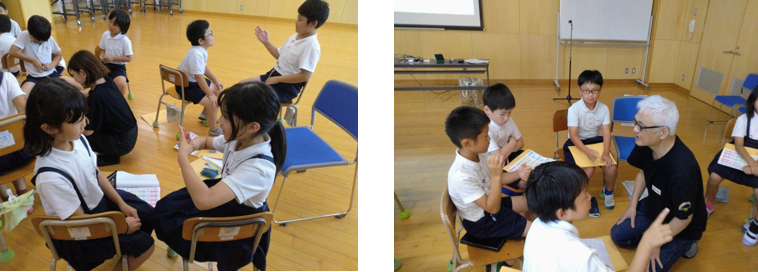

●大溝小学校6年生 テーマ「わたしたちにできること」

大木町ボランティアの方を講師に招き、ボランティア活動の意義や活動を通して得られる喜びなどについて、貴重なお話を伺いました。

児童の皆さんからは、「高齢者や困っている人がいたらサポートしたい」「手話ができるので、大木町で役立てたい」「ボランティア活動をすることで、学ぶことがたくさんあると思った」など、自分に何ができるのか、できることからボランティアを始めてみようという感想が多く寄せられました。